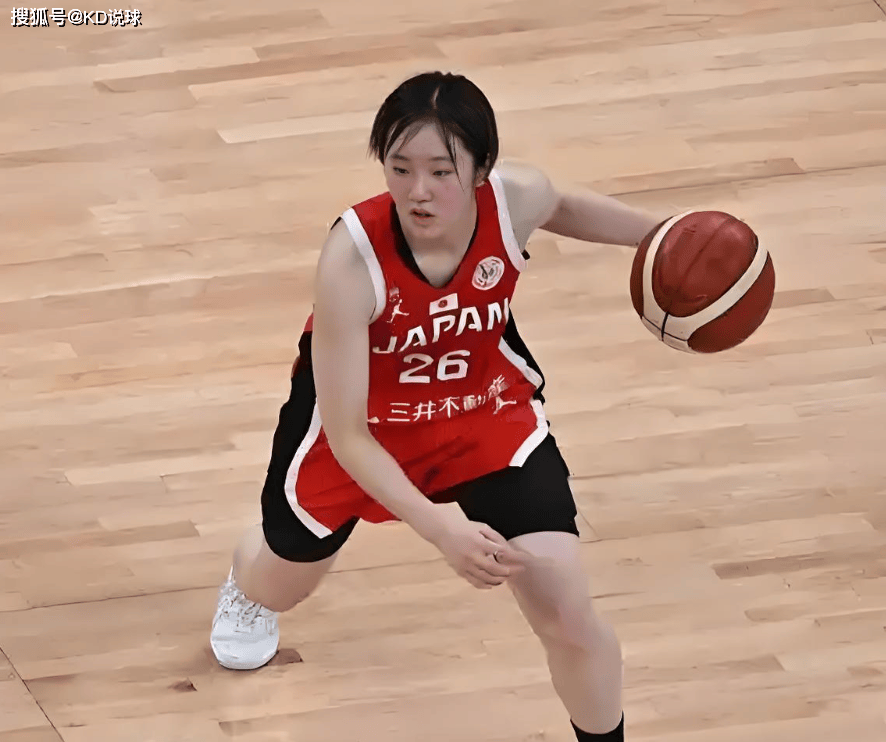

19 岁的田中心在亚洲杯半决赛首节用 21 分的爆发性表现撕碎中国女篮防线时,整个篮球圈都被这个身高仅 1.75 米的小个子震撼了。她像一道闪电穿梭在高大的防守者之间,跑动中接球就投的三分球如精准制导,连续变向运球后的急停跳投更是防不胜防 —— 对阵中国女篮 27 分、决赛对阵澳大利亚 21 分,100% 的首节命中率背后,藏着比数据更刺眼的真相:她的训练模式,正是中国女篮后卫线最需要的 “破局密码”。

田中心在赛后采访中揭开了秘密:“我从不练简单的定点投篮,每天都在模拟库里的训练方式 —— 跑动中接球、快速组合运球后立刻出手。” 这番话像一记重锤,砸在了中国女篮 “万次投篮计划” 的痛点上。我们的后卫线在亚洲杯上暴露的问题与此形成鲜明对比:杨舒予、罗欣棫等球员在空位三分中频频失手,面对防守时更是动作变形,根源就在于训练与实战的严重脱节。田中心用赛场表现证明:篮球训练早已不是 “量变积累质变” 的粗放模式,而是 “精准对接比赛场景” 的精细化作战。

对中国女篮后卫线而言,田中心的启发至少有三层深意。其一,打破 “身高决定上限” 的固有思维。1.75 米的身高在女篮赛场本是劣势,但田中心通过 “动态投篮” 将其转化为优势 —— 灵活的移动让高大防守者难以卡位,而跑动中保持投篮稳定性的能力,恰恰是中国女篮后卫最欠缺的技能。其二,重塑 “对抗下的技术稳定性” 认知。我们的球员在无人防守时能完成漂亮的投篮,但一旦遭遇身体接触就动作变形,而田中心的训练核心正是 “在干扰中保持动作惯性”,这种 “带着枷锁跳舞” 的能力,正是大赛决胜时刻的关键。其三,建立 “训练强度必须超越比赛” 的逻辑。田中心的每次投篮练习都伴随着模拟防守者的干扰,运球速率比比赛快 30%,这种 “超负荷训练” 让她在正式赛场能轻松应对压力,而我们的训练仍停留在 “按时完成投篮次数” 的低阶阶段。

要实现训练模式的革新,首先要撕掉 “用时间衡量努力” 的旧标签。中国女篮需要建立 “短时间高强度” 的训练体系:比如将传统的 60 分钟投篮训练压缩为 30 分钟,但要求球员在每 1 分钟内完成 “折返跑 + 接球 + 三分出手” 的组合动作,且每次出手都必须在防守者的模拟干扰下完成。这种 “压缩时间 + 增加变量” 的训练,能强制提升球员的反应速度和动作稳定性。

其次,要打造 “比赛场景数据库”。田中心的训练不是盲目模仿库里,而是精准拆解了亚洲球队的防守习惯 —— 比如针对中国女篮 “沉退保护内线” 的策略,她专门强化了 “45 度角借掩护后立刻干拔” 的战术。中国女篮也需要建立对手防守习惯的分析系统,让后卫们的训练更具针对性:面对日本队的紧逼防守练 “快速低手运球接跳投”,应对澳大利亚的身体对抗练 “侧身突破急停三分”。

最后,要重构 “训练质量评估标准”。与其统计 “今天投了多少个三分”,不如记录 “在防守干扰下的有效命中率”;与其考核 “跑了多少米”,不如关注 “变速跑后的投篮稳定性”。田中心的成功证明:当训练强度超越比赛,比赛就会变成 “降维打击”。当我们的后卫能在训练中完成 “连续 3 次变向 + 对抗 + 三分命中” 的组合动作,到了赛场自然能像她一样从容。

看着田中心在决赛中再次用三分球点燃全场时,中国女篮不该只有失落。这个 19 岁的年轻人用最直观的方式展示了现代篮球训练的进化方向:不是比谁练得更久,而是比谁练得更 “像比赛”。对正在新老交替的中国女篮而言,变革的按钮早已被田中心按下 —— 从今天起,让训练场上的每一次运球、每一次投篮,都带着赛场的硝烟味。

相关内容

相关内容 篮球录像

篮球录像  篮球集锦

篮球集锦  篮球新闻

篮球新闻